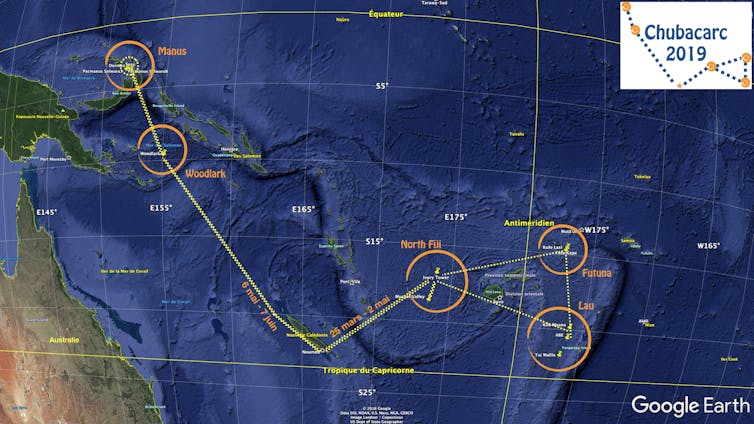

Parti de Nouméa le 25 mars dernier, le navire océanographique L’Atalante est en expédition sur le Pacifique Ouest. Nom de la campagne : Chubacarc, entre Fidji, Tonga, Futuna et Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À bord de l’Atalante, une quarantaine de scientifiques du CNRS, de Sorbonne Université, de l’Ifremer, et des Universités de Lille, Montpellier et de Bretagne occidentale vont se succéder. Grâce au submersible téléopéré (ROV) Victor 6 000 ils visiteront en tout une douzaine de sites hydrothermaux par 1 500 à 3 000 mètres de fond. Objectif : inventorier et comparer la diversité de la faune hydrothermale de ces sites.

Les sources hydrothermales, oasis abyssales

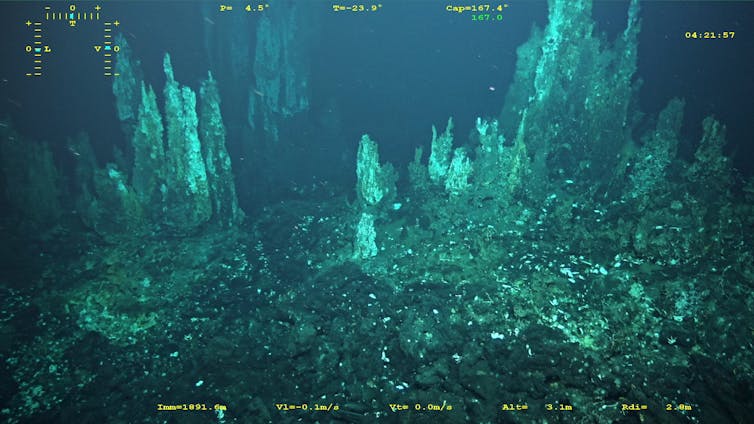

Découvertes à la fin des années 1970, les sources hydrothermales profondes ont révolutionné notre vision de la vie dans les abysses océaniques. Depuis les grandes expéditions naturalistes de la fin du XIX e siècle, les scientifiques savaient que les grands fonds abritaient des espèces originales et que leur densité décroissait rapidement avec la profondeur. La matière organique est en effet produite à l’origine par des algues microscopiques photosynthétiques (le phytoplancton) dans la couche superficielle des océans. Lors de la sédimentation de cette matière organique, elle est consommée et dégradée par divers organismes, dont des bactéries. Sa quantité décroît donc rapidement avec la profondeur et peu de matière organique atteint les grands fonds pour alimenter les écosystèmes abyssaux, à l’exception de la chute occasionnelle de carcasses de grands animaux pélagiques (thons, requins ou cétacés).

Lors de la découverte des sources hydrothermales par 2 700 mètres de profondeur, les scientifiques s’attendaient donc à trouver peu d’organismes vivants. Mais, dans ce désert abyssal, elles sont au contraire apparues comme des oasis de vie. Elles sont habitées par des espèces spécialisées que l’on ne trouve que dans ce type d’environnement et qui tirent bénéfice d’une production primaire locale. Si loin de la surface, la production de matière organique ne se fait pas par photosynthèse mais par chimiosynthèse : des bactéries exploitent l’énergie d’oxydation des composés chimiques présents dans le fluide hydrothermal, et notamment le sulfure d’hydrogène, pour synthétiser des molécules organiques.

Ifremer

Des minéraux convoités par les sociétés minières

Depuis cette première observation, des sources hydrothermales et des communautés d’organismes associées ont été découvertes dans de nombreux endroits du globe. Elles sont localisées le long des dorsales océaniques qui ceinturent notre planète et au niveau de ce que l’on appelle les bassins arrière-arc qui se forment suite à la subduction d’une plaque sous une autre.

Dans les deux cas, la croûte océanique se déchire localement et permet la formation d’un nouveau plancher océanique fragile et fissuré. L’eau de mer, en pénétrant par ces fissures, est exposée à des températures très élevées et lessive la roche. Cette eau perd son oxygène, se charge en composés réduits comme le sulfure d’hydrogène ou le méthane, et en de nombreux métaux. À sa sortie, sous forme de geyser (fumeurs) ou de façon plus diffuse, le fluide hydrothermal rencontre l’eau de mer froide et les métaux qu’il contient précipitent sous forme de sulfures polymétalliques.

L’accumulation de ces précipités riches en métaux représente un grand intérêt pour les compagnies minières qui ont déjà déposé des permis d’exploration et même des permis d’exploitation dans le Pacifique Ouest, notamment dans le bassin de Manus. Ces permis sont octroyés par les nations lorsque les sites sont dans leur zone d’exclusivité économique (ZEE) ou par l’Autorité internationale des fonds marins pour les eaux internationales.

Une biodiversité régionale à protéger

À l’échelle du globe, la faune des différents sites montre une relative ressemblance à l’échelle des grands groupes taxonomiques observés mais une très nette régionalisation lorsque l’on regarde à des échelons plus fins (espèces) : la faune du Pacifique Ouest est distincte de celle de l’océan Indien, de celle du Pacifique Oriental, du Pacifique Nord-Est, etc. Cette structure marquée en provinces biogéographiques résulte d’une longue et complexe histoire de la dérive des continents qui s’accompagne de discontinuités génétiques importantes. Ainsi, une morphologie identique peut parfois cacher plusieurs espèces sur le plan génétique.

Dans ce contexte, quel serait l’impact d’une exploitation minière sur le devenir de ces communautés ? La faune unique des sources hydrothermales, bien qu’adaptée à la fragmentation et à l’instabilité de son habitat, serait-elle en danger de disparition ? Si oui, à quelle échelle devons-nous réfléchir pour limiter les effets d’une exploitation minière ? Les institutions nationales ou internationales délivrant les permis doivent avoir des connaissances solides sur l’état de la biodiversité hydrothermale des sites concernés afin de prendre des décisions averties. À l’heure actuelle, cependant, de grandes lacunes de connaissance persistent sur la distribution des espèces et les possibles échanges entre sites par l’intermédiaire des larves émises dans le plancton.

Auteurs, CC BY

Anticiper l’impact de l’exploitation minière

C’est dans ce contexte que nous avons proposé d’organiser la campagne Chubacarc dès 2014. Cette campagne ambitieuse de 2 mois et demi (25 mars-8 juin 2019), soutenue par la Flotte océanographique française et le CNRS, a pour but de visiter 5 zones hydrothermales du Pacifique Ouest dans un système discontinu de dorsales : les bassins de Manus et Woodlark en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; le point triple du bassin Nord Fidjien dans la ZEE de Fidji ; la zone de volcans sous-marins de Futuna, et les sites du bassin de Lau dans la ZEE de Tonga. Au total, près de 5 000 km séparent les sites les plus distants. La mission est séparée en 2 parties, et une quarantaine de scientifiques se succéderont à bord. Dans chaque bassin, nous tenterons d’effectuer un échantillonnage hiérarchique des communautés sur au moins deux sites et, sur chaque site, au moins deux cheminées.

Connectivité et résilience des espèces

La campagne vise à identifier la faune de tous ces sites, sur des critères morphologiques et génétiques (barcoding moléculaire) afin de faire un inventaire affiné de la biodiversité sur chacun d’eux. Nous essayerons ensuite de déterminer si les zones sont homogènes en composition, ou si certaines espèces ne sont présentes qu’à certains endroits ou sont caractéristiques de certains habitats biogéochimiques. Ceci pourrait rendre l’élimination du site qui les héberge désastreuse pour elles.

Parmi les espèces les plus abondantes, et notamment les espèces symbiotiques architectes, des études fines de génétique (séquençage haut débit) nous permettront d’estimer la dispersion des organismes marins présente et passée entre les populations, ce que les spécialistes appellent la connectivité.

Des populations éloignées de plusieurs milliers de kilomètres possèdent-elles des compositions génétiques identiques ? Si oui, cela indiquerait que celles-ci sont liées par une migration suffisante. Si au contraire la connectivité entre populations est limitée, il est probable que des barrières à la dispersion des larves, par des obstacles physiques ou les courants marins, existent naturellement.

Dans ce cas une gestion durable de la ressource à l’échelle locale doit être envisagée. Si les populations échangent facilement à l’échelle régionale, la question posée est d’identifier celles qui contribuent le plus aux générations futures pour mieux les protéger. Nous étudierons une dizaine d’espèces ayant des biologies et des démographies contrastées. Nous pourrons de cette façon tenter d’anticiper l’effet qu’aurait l’exploitation d’un site sur la résilience des communautés d’espèces, non seulement localement mais aussi à plus grande échelle spatiale.![]()

Stéphane Hourdez, Chercheur en écophysiologie Laboratoire d’Ecogeochimie des Environnements Benthiques (CNRS - Sorbonne Université), Sorbonne Universités; Didier Jollivet, Généticien des populations, Sorbonne Universités et François H. Lallier, Professeur de biologie, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.